日常が守る、日常じゃないいつか。軽井沢町の“アトリエキッチン”

生駒市は、地域の人が歩いて集える自治会の集会所や公園などの地域拠点を活用し、新しい地域のつながりをつくる「まちのえき(複合型コミュニティづくり)」を進めています。いったいどんな活動やつながりが生まれているのでしょうか。エッセイストのしまだあやさんが、軽井沢町を訪れました。

みんなのアトリエで、端材を活かして思うがままに

どうも、こんにちは。しまだあやです。

奈良で暮らし始めた縁から、ご近所にある楽しそうなコミュニティを探検し、こうして毎年記事を書かせてもらってます。

訪れているのは、生駒市に14箇所ある「まちのえき」。これまでにもいくつかおじゃましたんだけど、どの場所も個性豊かで、活動内容も様々。

たとえば、住民の誰でもが先生や生徒になれちゃう、学校のような場所。

ごみ出しついでに小さなお茶会に参加できちゃう、屋外喫茶のような場所。

公園でおでんパーティがはじまっちゃう、共有リビングのような場所。

そして今日、新たに訪れたのは軽井沢町。地図アプリをたどりながら坂を登っていくと、「まちのえき探してるん? ここやで!」と、子どもたちが出迎えてくれました。

今日は土曜日。みんなで集まって、工作をしているらしい。1階では木材、2階では段ボールを使って、自分の好きなものを創作する……という。のぞいてみると、まるで工房のような風景が。

みんな何作ってるんだろう? まずは、こちらの小学生に聞いてみる。

「本棚! 最近本が増えてきたから」とのこと。いいね〜。

あちらは大作、「みんなで座るためのベンチ」ですって。素敵!

材料は、家を建てる際の端材。軽井沢町に暮らす大工さんが、仕事場で余った材料を分けてくれてるんだとか。

せっかくなので、私も何か作ることに。最近株分けして増えた、観葉植物の鉢置きにしようかな。

と言っても、かなづち持つのなんて久しぶり。何から始めればとソワソワしていると、大工さんが「どんなのにしたい?」と聞きながら、いろいろ教えてくれる。

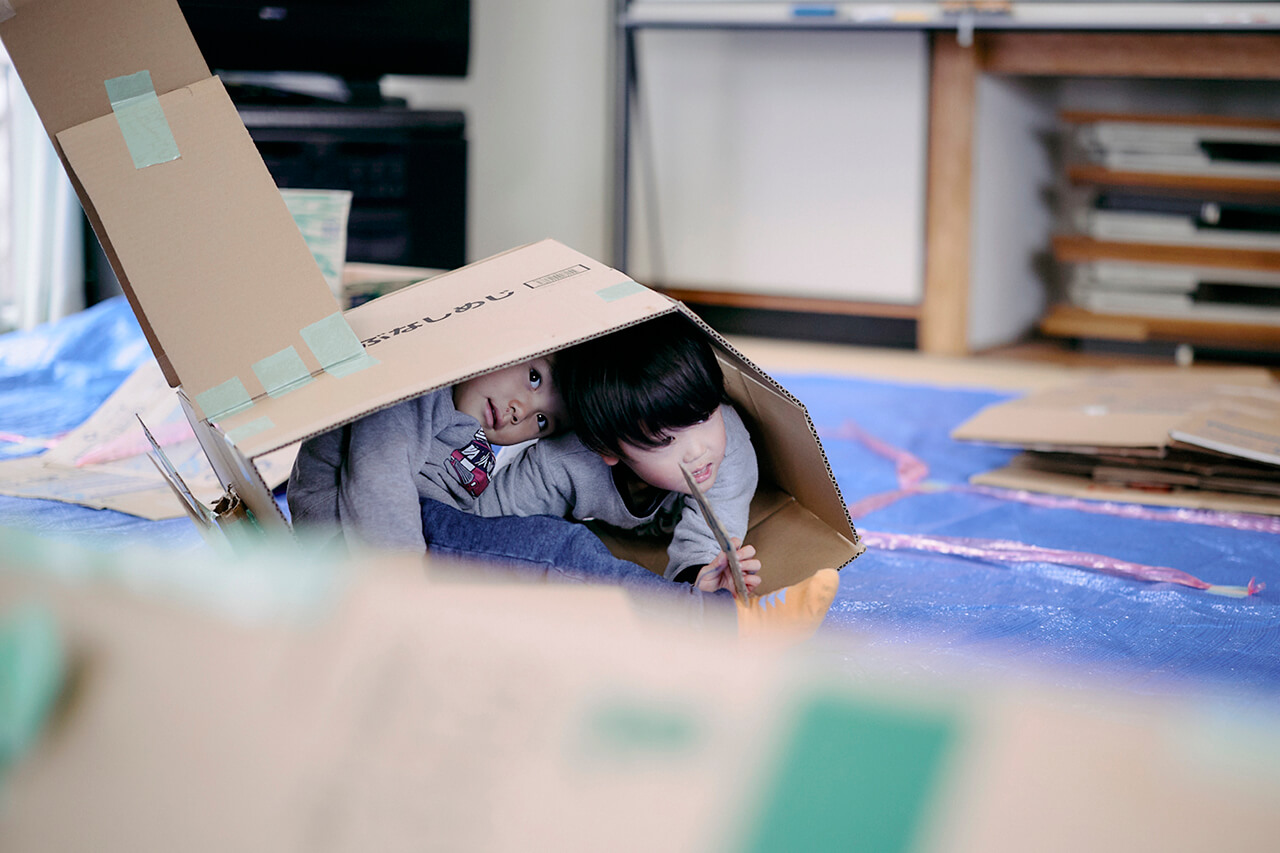

「かなづちやのこぎりを持つのは、ちょっとまだハードルが高いかな」という年齢の子どもたちは、2階に集まり、段ボール工作。こちらも、まちのスーパーからもらってきた材料たち。

おっ、いいお店を発見。ちょっと寄っていこうかな。

「いらっしゃいませ」

「これください。おいくらですか」

「ちょっとだけでだいじょうぶです」

「ちょっとだけ?(笑)えー、QRコード決済いけます?」

「はい」

あ、いけるんだ。近代を感じるタイプのおままごと。

ちなみに私は昔から、「1時間目から6時間目まで、ずーっと図工がいい!」と思っていたほどの工作好き。暮らしのすぐそばに、こうやって自由に工作を楽しめるアトリエがあるの、うらやましい。

見守っている親御さんたちに聞いてみると、「うちの子も工作好きなんだけど、家の中だと、大きなものはどうしても作りにくくて。でもここだと思いっきりできる。散らかってもいいし、ペンや絵の具が多少はみ出してもへっちゃらだし」とのこと。うんうん。

自分よりちょっと上の人の様子を見て『こうしたらいいんだ』『こんな遊び方もあるんだ』と学べるのも、とてもいい。プロの大工さんもいるから安心だし、大人も楽しめる。

……と、そうこうしてるうちに、みんなの木工作品が完成!

私の鉢置きは、スツール状の予定が、柱がついて3段になり、立派なプランタースタンドになりました。しかも、ご覧の通り耐久テスト済み。

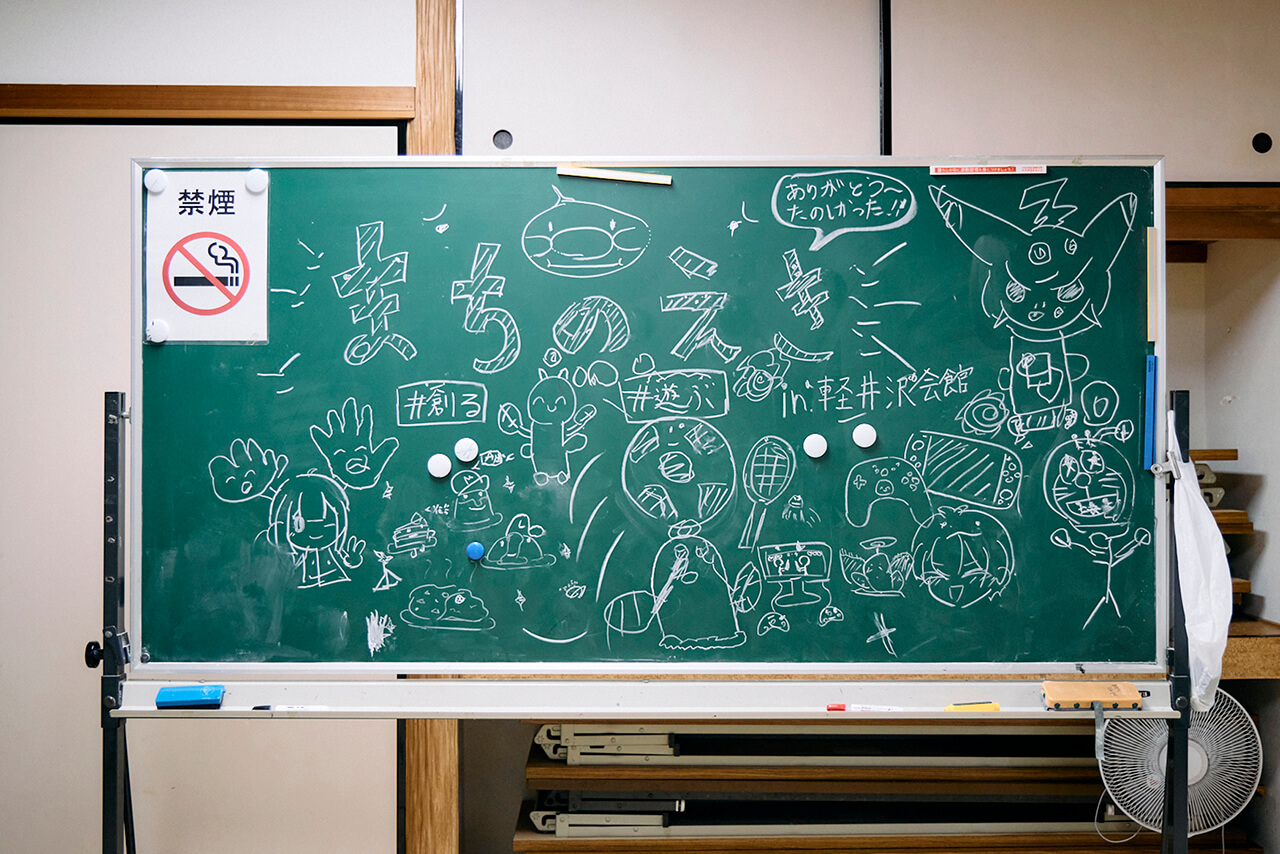

段ボールの作品は、なんだかわからない独創的なものも多かったけど(笑)、こんな力作も。

「僕の飛行機、乗ってもいいよ」

「え、いいんですか? お言葉に甘えます」

でも入ったら入ったで、誰も相手してくれないの、面白かったな。おかげでいい写真が撮れましたけど。

ひとつのキッチンでつくる、まちのみんなの夕ご飯

そんな工作チームのお隣、台所では、どっさり食材が集まりはじめていた。どうやら「作り置きの会」というものがはじまるらしい。なんだろう?

「おうちで余ってる材料を出し合って、みんなの夕食に使えるおかずを一気に作るんです。今日は、まちのみんながそれぞれ育てた野菜がいっぱいあるの。で、足りないものを今、近所のスーパーで買い出してきたところ」

きゅうり、さつまいも、たまねぎ、じゃがいも、トマト、にんじん。今日はこれらを使って、スペインオムレツ、人参しりしり、さつまいもサラダを作るんだって。

この「作り置きの会」、まちのみんなの食事の用意を、もうちょっと気楽に楽しくできないかな……と思ったのがはじまりなんだとか。

「毎日献立考えたり調理したりって、結構大変でしょ。だからバーっと持ち寄って、何を作るかはそっから決める。みんなで考えるから、メニューのバリエーションも増えたり、自分だけじゃできない味に挑戦できたり。しかも、何品もできるのに、片付ける台所は、みんなでひとつだけだからね」

なるほど、いいなあ。こういうパブリックキッチン、全国各地にあってもいいくらい。

参加者の中には、中学生も。どなたかのお子さんで、連れて来られたのかなと思いきや、彼女たちだけで自主的に来ている、とのこと。どうやってこの場所を知ったのか、なぜ参加しているのか、背景が気になる。聞いてみよっと。

すると、2人は

「あれ見せる?」「え、見せちゃう?!」

ともじもじしながら、スマホの画面を開いてくれた。

「きっかけはこれなんですよ〜…っていうかこれ、なんだかわかります……??」

え、何この真っ黒い円盤……?

「ホットケーキです、ホットケーキ!!!(笑)」

と爆笑しながら、解説をしてくれる2人。

「いやなんか、ある日、おやつ作ろっか〜ってなって。ホットケーキミックスがあったから、作ったんだよね?」「そう。で、ホットケーキってそんな難しい料理じゃないっていうか。説明見ながらその通りにやったら、まあできるはず……なのに、この黒い円盤が現れたんですよ!」

んな、UFOみたいに言うて。

なるほど、それにショックを受けて、これは練習しにいかなやばいんとちゃうか、と。

「そうなんですよ〜〜!!!」

そんなとき、登録していた自治会の公式LINEから「作り置きの会」があることを知り、「これだ、一緒に行こう」となったそうで。

参加動機は丸焦げホットケーキ。いいねえ。

「ちなみに、今日作る人参しりしりは、私のお母さんが好きなメニューなんです。お母さん今風邪ひいてて。ちょっとしんどそうやから、作ってあげようかな〜みたいな」

わ、素敵じゃないか! そして、彼女のその気持ちをまちの人たちが拾って、「いいね、人参しりしり作ろう!」ってみんなで作るのも、また素敵。最高のお見舞いのかたちだね。

そんな風にワイワイ喋りながらみんなで調理していると、工作を終えた子どもたちも台所に集まってきた。

「僕もやってみたい」

「わたしにもさせて」

手伝わなきゃというよりは、楽しそうだから一緒にやる、という感じ。いい時間が流れてる。

日常が守る、日常じゃないいつか

軽井沢町の「まちのえき」を支える自治会長さんにも、お話を聞いてみたいな。

会長さん、すみませー……

「なあ〜会長さん、これうまくできひん〜」

「おっしゃ、見たろ」

「あ、会長さーん! ハサミってこれしかないっけ?!」

「おー! もっと使いやすいのあるよ。ちょっと待ってな」

会長さん、忙しそうや……。

合間を縫って、再度お声がけ。

「すごい、子どもたち一人ひとりのこと覚えてはるんですね」

「……いや、覚えてない」

覚えてないんかい!(笑)

「こういう子どもさんがいるなーっていうのは、もちろん覚えてるよ。ただ、全員のフルネームとか、住んでる家がどこかって言われると、ちょっと自信ないかもなあ」

まあ、そりゃそうか。

「でもな、相手が僕のこと覚えてくれてるよ。まちで会っても『会長さん、会長さん』って。僕だけじゃなしに、ここによく来てる人たちのこと、よく覚えてる。これね、もし何かあったときにも、ものすごく大事なことで」

ふむ。

「たとえば、防犯の観点。まちの人と顔を合わせるっていうのは本当に大切。それから災害時もね。避難所に集まって、なじみの顔があるかないかではだいぶ違うでしょ。顔知ってたら声かけられるし、相手も『知らんおっちゃんや』じゃなくて『あ、会長さんや!』ってなる。そしたら、会話もはじまるしね」

たしかに。非常時での、日常的にふれていた人やものごとの存在は、生きる力をあたためるもの。この場所で行われる「工作」も「お料理」も、そのこと自体は、特別変わった内容じゃない。だけど、こういった「まちのえき」での日常は、日常じゃないいつかの日を守るためにもあるんだな。

おいとま前、入口にあるちょうちんをもう一度見た。行きしなには横目で通り過ぎていたけれど、「防犯」の2文字が、とても心強く感じた。

さて。

思ったより大きくなった作品を抱えて、「まちのえき」をあとにする。生駒駅まで20分。いいトレーニングになりそう。

ちなみにこの日、私は「作り置きの会」の最後までいられずだったんだけど、同日の夕方、まちのみんなの食卓写真をいただいた。いろんな家族、おそろいのメニュー。なんかいいよね。「あれ、おいしかったね!」なんて、また会話が広がっていくんだろうな。

生駒にある「まちのえき」。

活動内容は場所によって様々だけど、それぞれ行ってみて、どの場所でも変わらないと感じたのは、人の創る力・遊ぶ力・学ぶ力・そして生きる力が、暮らす人々の緩やかなつながりによって、自然に育まれていること。

さあ、次はどんな「まちのえき」に会えるかな。来るその日まで、みんなのまちの、穏やかな日常が続きますように。

2025.02.26 UP